我国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一,特殊的地理环境决定了我国的自然灾害具有种类多、发生频度高、灾害集中、损失严重等特点。特别是近年来,雪灾、地震、洪水等特大自然灾害频繁发生,使人民群众的生命财产遭受了巨大损失。为了更好的提高政府灾害救助水平、减少自然灾害造成的人员受伤或死亡和财产损失、维护灾区正常社会秩序,1998年国家建立了中央级救灾物资储备制度,要求民政部门建立用于储备救灾物资的专门设施,其储备物资大多数都用在对遭受自然灾害地区的灾民实施紧急救助,保障其最基本的生活需要。经过10年的发展,已在11个城市设立了中央级救灾物资储备库。同时,部分省、市、县也通过种种方式建立了本级救灾物资仓库,它们在自然灾害救助中发挥了无法替代的及其重要的作用。但总体上看,目前各级救灾物资储备库都会存在仓库面积小、建设标准低、基本装备严重不足的问题,不能很好地满足目前的救灾工作需要,更无法适应新时期党和国家对备灾、救灾工作提出的新要求。为完善救灾物资储备体系,提高我国自然灾害的应对能力,新建、改建和扩建一批符合规定标准的救灾物资储备库,《国家综合减灾“十一五”规划》和《国家自然灾害救助应急预案》对此都作了明确规定。

救灾储备物资是指各级民政部门存储和调用的,用于救助紧急转移安置人口、保证其最基本生活需求的物资,并规定各级民政部门负责救灾储备物资的采购、存储、接收和调运,是救灾物资储备库的直接管理部门。

救灾物资储备库的性质和任务决定其与其他物资库的设置要求有很大不同,其工程建设一定要按照科学发展观的要求,体现以人为本的理念,从我国备灾、救灾的真实的情况出发,立足当前,兼顾发展,统筹规划,合理确定建设规模和水平,建立和完善救灾物资储备体系,满足灾害救助和应急指挥所需物资的储备和管理需要,建立健全统一指挥、分级管理、反应灵敏、协调有序、运转高效的管理体制和运行机制。

1、我国幅员辽阔、地形复杂、灾害种类多、地区差异大、灾害救助需要各异,因此各地救灾物资储备库的建设规模也不完全一样,必须分类建设。

2、国家规定灾害救助工作实行“分级管理,条块结合,以块为主”。明确要求“建立完整中央救灾物资储备库,各省、自治区、直辖市及灾害多发地、县建立健全物资储备库、点”,即灾害发生后,先动用最基层救灾物资储备库的救灾物资,当满足不了救助需求时,再逐级向上申请物资,直至动用中央救灾物资储备库的救灾物资。

3、中央级(区域性)救灾物资储备库在全国范围内对救灾物资进行宏观调控和统筹调拨,承担着区域辐射和查漏补缺的功能。根据我们国家自然灾害的分布特点、各地人口密度、地区经济发展水平和交通运输能力等因素,中央级救灾物资储备库做到合理布点、分区域建设。鉴于各区域库的辐射范围、救助需要不同,其建设规模也有差异,中央级(区域性)救灾物资储备库按照辐射范围和救助需求划分为大、中、小三类。

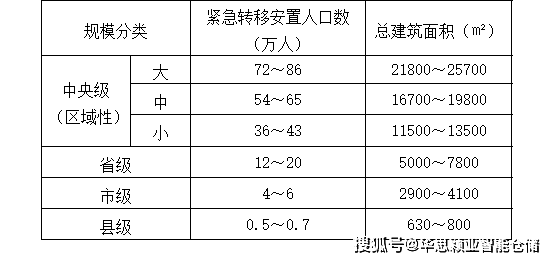

救灾物资储备库的规模大小与其储存物资的规模有着直接关系,将各类救灾物资储备库辐射区域内自然灾害救助应急预案中三级应急响应启动条件规定的紧急转移安置人口数量作为确定储备物资规模的依据。通过统计分析,分别给出了各类救灾物资储备库所对应的紧急转移安置人口数量。

根据自然灾害分布、交通通达能力和经济发展水平三个因素,在全国31个省会城市进行筛选,确定21个中央级救灾物资储备库的布点城市。

根据《国家自然灾害救助应急预案》和《民政部应对自然灾害工作规程》中三级自然灾害应急响应的启动条件,采用民政部2005~2007年各省区因灾紧急转移安置人口的平均数,结合1949年~2007年各省区历史上大灾年的因灾紧急转移安置人口数量,确定各中央级救灾物资储备库辐射区域内所对应的紧急转移安置人口数量,并对其进行统计分析,发现其主要聚集在72万~86万、54万~65万、36万~43万之间。

根据地方各级自然灾害救助应急预案,分别对省、市、县三级应急响应启动条件所规定的紧急转移安置人口数量进行了分析,通过散点图发现其对应的紧急转移安置人口数量分别主要聚合在12万~20万、4万~6万、0.5万~0.7万这三个区间。

各类救灾物资储备库总建筑面积=库房建筑面积+生产辅助用房建筑面积+管理用房建筑面积+附属用房建筑面积。在此主要介绍库房建筑面积

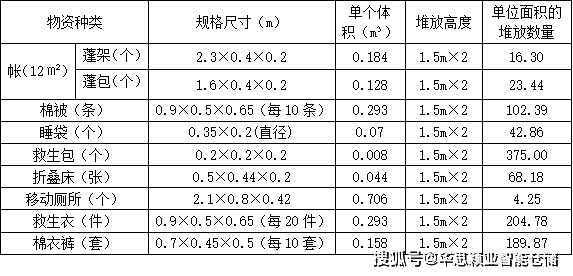

(1) 根据紧急转移安置人口的数量分别确定各类救灾物资储备库的储备物资规模。鉴于各地自然灾害类型,经济条件等方面的差别,在紧急转移安置人口中,需政府救助的比例也有不同,经调研论证,在测算中央级(区域性)、省级、市级、县级储备库的建筑面积时,分别按紧急转移安置人口的25%、30%、50%和70%确定实际要政府提供救助的人数及其所需救助物资,进而确定各类救助物资的存储规模。

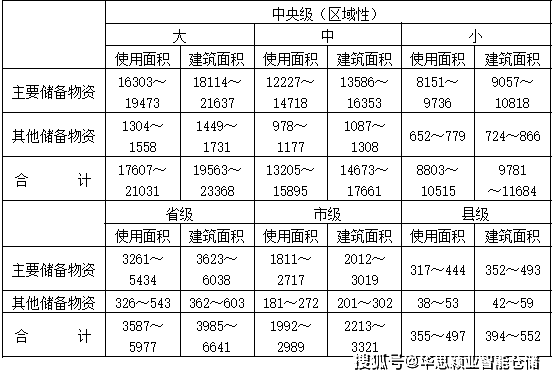

其他储备物资包括毛毯、毛巾被、净水机等,其所需库房面积根据主要储备物资所需库房面积的特殊的比例确定。据调研,中央级(区域性)、省级、市级、县级救灾物资储备库其他储备物资所需库房面积分别为主要储备物资所需库房面积的8%、10%、10%和12%。

主要储备物资和其他储备物资所需库房面积相加,即可得到各类救灾物资储备库的库房总建筑面积。

注1:库房使用面积=储备物资总量/单位面积物资堆放数量/库房堆放面积系数;

为考虑真实的情况和方便操作,将中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的总建筑面积分别取21800㎡~25700㎡、16700㎡~19800㎡、11500㎡~13500㎡,省级、市级、县级救灾物资储备库的总建筑面积分别取5000㎡~7800㎡、2900㎡~4100㎡、630㎡~800㎡。

根据救灾物资储备库的性质、任务,在选定库址时符合当地城市规划,遵循储存安全、调运方便的原则,并满足以下要求:地势较高,工程地质和水文地质条件较好;市政条件较好;远离火源、易燃易爆厂房和库房等;市级及市级以上救灾物资储备库承担的救灾任务较重,为确保救灾物资运输的时效性,库址应尽量靠近交通干线,以缩短救灾物资的运输时间;另外,为保证地面交通系统受到破坏时救灾工作的顺畅进行,库址宜满足直升飞机起降所需的净空条件。

鉴于救灾物资储备库的基本功能是储备救灾物资,市级及市级以上救灾物资储备库应单设仓储区,其他功能区可结合实际需要设置。库房宜与生产辅助用房毗邻,并与管理用房和附属用房隔开。救灾物资储备库内外道路应通畅便捷。省级及省级以上救灾物资储备库对外连接市政道路或公路的通路应能满足大型货车双向通行的要求。救灾物资储备库的建设用地应根据节约用地的原则和总平面布置的实际要,科学合理确定,并应包括建筑、场地、道路和绿化等用地。建筑系数宜为35%~40%,其中专用堆场面积宜为库房建筑面积的30%。

为确保救灾物资储备库的物资安全,应设置围墙。根据调研,目前各地救灾物资储备库的围墙高度一般在2m~3.2m,平均为2.6m,普遍反映偏低,不能有效起到防盗作用。为防止两人结伴搭人梯携带救灾物资翻越围墙,经测算,围墙高度宜为3.0m。

考虑到救灾物资装卸的方便性和效率,救灾物资储备库库房一般都会采用单层,其净高主要由物资的码垛高度决定,一般货架规格为2.1m×2.1m×2.1m,单层仓库通常码两层,堆码高度为4.2m,同时考虑到采用的机械设备垂直作业高度,以及消防和通风等要求,故对单层仓库的净高不应低于6m。另外,受地形和占地面积等限制,确需采用多层库房的,不宜超过3层。

救灾物资储备库的抗震设防标准应符合《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223和《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定。

救灾物资储备库库房的屋面防水等级和要求应符合《屋面工程质量检验收取规范》GB50207的相关规定。

救灾物资储备库建筑耐火等级不应低于二级,其消防给水和灭火设施、防烟与排烟设施、火灾自动报警系统、消防车道等应符合《建筑规划设计防火规范》GB50016的相关规定。

救灾物资储备库库房出入口应方便运输、装卸设备的出入,并设置防鼠板,高度宜为0.5m。

为避免因潮湿引起救灾物资霉变而造成损失,救灾物资储备库库房首层应做防潮处理;库房室内地坪应高于室外地坪,且不小于0.3m,库房室内外地坪保持一定的高差是防止室外雨水的浸入并利于救灾物资的装卸。

救灾物资储备库供电应满足照明和设备正常运行的需要;应有给排水系统,其防洪、防涝排水应根据库址地形及城市防洪、防涝规划确定流向,宜采用排水沟或排水管道等有组织排水方式。

救灾物资储备库库房、室外货场、货场罩棚应按照第三类建筑物、构筑物采取防雷措施。

救灾物资储备库库房应具备良好的通风条件,能够为救灾物资储备库库房降温除湿、保持其通风干燥,避免因高温、潮湿引起救灾物资霉变而造成损失。自然通风不能满足规定的要求时,应配备相应的机械通风设施。

救灾物资储备库应按信息化管理的需要配置计算机信息管理系统和网络系统。救灾物资储备库的出入库作业、物资储存和调运应实行智能化管理;上下级之间、地区之间应实行联网,以便形成统一指挥、反应迅速、运转高效的救灾物资储备和管理体系

救灾物资调运的突发性、紧迫性和救灾物资本身的特点以及储存方式决定了救灾物资储备库必须配置装卸设备;为对救灾物资进行相对有效保管并充分的利用回收的救灾物资,应配置救灾物资的保管维护设备;考虑到救灾物资的安全,应配置技防设备;为保证救灾物资调运畅通,满足救灾物资的回收和紧急运送等工作需要,救灾物资储备库需配备应急调度车、救灾物资转运车等必要的交通工具。