1958年末,特吕弗,戈达尔,夏布洛尔为首的一批青年导演以《电影手册》为基础,掀起了一股电影新浪潮运动,并拍摄了一系列诸如《四百击》,《精疲力尽》等等成本较低,却充满个人风格的影片。而他们的精神偶像,来自于电影理论史上大名鼎鼎的安德烈·巴赞。

相信作为影迷或青年导演的读者们对这段历史熟稔于心。他们凭借极强的执行度和压缩成本的能力,成为了从“第五代”至今,国内无数青年导演或者有着导演梦的影迷的精神偶像。

然而,电影史上除却众所周知的“新浪潮”,“新现实主义”之外,世界各地,各种各样的“电影浪潮”层出不穷,今天,我们就来盘点一下电影史上新浪潮,新现实主义之外的“弄潮儿”们,以及他们是怎么拍电影的。

正如法国《电影手册》的传统艺能,每隔十几年,就会孵化出一批新的青年导演,诞生出新的“电影浪潮”,在2000s的“新新浪潮”之后,以贝特朗·芒蒂亚格,杨·冈扎乐兹为首的“火焰宣言”毫无疑问是2010s以来最具反叛性的电影运动,没有之一。其起源于2013年《电影手册》推出的一期称“年轻的法国电影人并没有死。”并着重介绍了一些青年导演。

也正是这些青年导演,在2018年7至8月《电影手册》暑期合辑中,发表《火焰宣言》,并称“我们追求一种着火的电影”,“火焰宣言派”由此得名。

我们很容易辨认出“火焰宣言”的风格,这些人的作品混合了那些70——80年代巴黎色情影院的B级邪典影片,意大利铅黄电影以及酷儿色彩,而这些导演大多为拉丁裔,影片也因此增添了一种异域色彩。对于它们而言,真实感不再是必须追求的目标,相反,它们更倾向于人工布景,甚至有意营造一种廉价色彩,例如《午夜狂奔》的室内棚拍带来的抽象质感;《野小子们》五颜六色的珠宝拼接而成的骷髅神,以及《刺心》的电影片场。这些无一不成为一种的童话:变装成制服男孩的爱丽丝赤裸着身体梦游毛茸茸的地下仙境,被沼泽黏住,突然间,从中伸出带刺的触手.....

在“火焰宣言”的世界中,性别的流动性是一个重要的主体,异装癖的情结在芒蒂亚格的《野小子们》中有所体现,故事描述了一个《金银岛》式的故事,其中影片的不良少年均由几个年轻的女演员饰演,“他”们的服装让人想起《发条橙》或日本剥削电影。除此之外,“火焰宣言”的影片还尝试建立一种形如SM般的观看/被观看关系,只不过在这里,凝视的权力不再属于男性,在《刺心》中,是一个无处不在的“淫秽母亲”对于裸体的小伙子的绝对占有。

在视听处理中,芒蒂亚格同样令人匪夷所思,他不录制同期声,声音几乎完全来自后期制作,人声,对白完全来自于演员的后期同步,然后加入环境声,音乐轨道。但图像方面,芒蒂亚格却以布景实拍为主;他使用彩色胶片拍摄,背景投影和叠加是在拍摄过程中完成,很少进行后期合成——这些为他的电影营造了一种复古质感。

不为人知的是,在“火焰宣言”之前,早在2012年,芒蒂亚格和冰岛导演卡特琳·欧拉夫斯多赫提发起了“不连贯宣言”,并称:

“不连贯意味着对电影的信仰,意味着一种浪漫的方法;一种无格式的,自由的,不安的,梦幻的,电影史诗般的叙述。”

相对于柏林墙倒塌之前,作为“柏林新电影”运动的赫尔佐格,法斯宾德。“柏林电影学派”(Berliner Schule)是指20世纪末到千禧年初一批青年导演的总称,这个名词来自于2003年,德国片方对于《牛奶森林》,《再见列宁》等影片的宣传,这些导演大多为柏林电影电视学院毕业。除此之外,霍奇豪斯勒创办的刊物《左》(标题致敬披头士同名专辑)也成为了柏林电影学派的“《电影手册》”,或如同上一代的奥伯豪森宣言,《左》称“在过度商业化的德国电影体系之外建立一种新电影。”

作为柏林电影学派代表导演的克里斯蒂安·佩措尔德将柏林电影学派定义为“个人化,现实主义,却并非一意孤行。”相比上一代柏林新电影运动关注怪人与边缘群体,以佩措尔德,夏娜莱克,法提赫·阿金为首的电影导演更关注社会,愿意从工薪阶层,蓝领工人,甚至是难民,移民等边缘群体的生活,爱情出发,映射德国当下的社会变化;例如《货架之间》,以及去年柏林大热的《温蒂妮》,甚至是即将“引爆”上海电影节的《巴赫曼先生和他的学生》。

从镜头来看,柏林电影学派倾向于没有剪辑的长镜头,通过一种极度克制,静观的呈现方式呈现带有几分魔幻的情感故事。例如《货架之间》开场,堆高机在《蓝色多瑙河》配乐下滑行,穿梭于仓库之中,如同《2001太空漫游》的宇宙飞船,尝试在一种机械运动之中产生出情感。

在1960—1970s的全球电影大爆炸中,“伊朗新浪潮”也在此应运而生,是对于当时伊朗流行的,粗糙模仿好莱坞影片的反叛,这些青年导演都有海外留学的背景,例如最为著名的两位“大流士”(大流士·梅赫朱伊和哈基尔·大流士)分别来自UCLA和法国高级电影研究学院,而这种跨文化经验造就了对于伊朗社会,宗教议题的敏锐关注。

梅赫朱伊的《奶牛》呈现了一个荒诞的故事,并展现出对于人物精神分析的关注:哈桑是一个与奶牛相依为命的农民,他的牛在其外出时去世,村民埋掉奶牛,骗他说牛走丢了,哈桑开始发疯,觉得自身就是一头奶牛。而哈基尔的《蛇皮》则改编自D.H.劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》。这两部影片的成功导致了国际对于伊朗电影的注意,这部影片先后在1971年戛纳导演双周,1971年威尼斯电影节,1972年柏林电影节亮相,并获得了威尼斯电影节费比西奖。

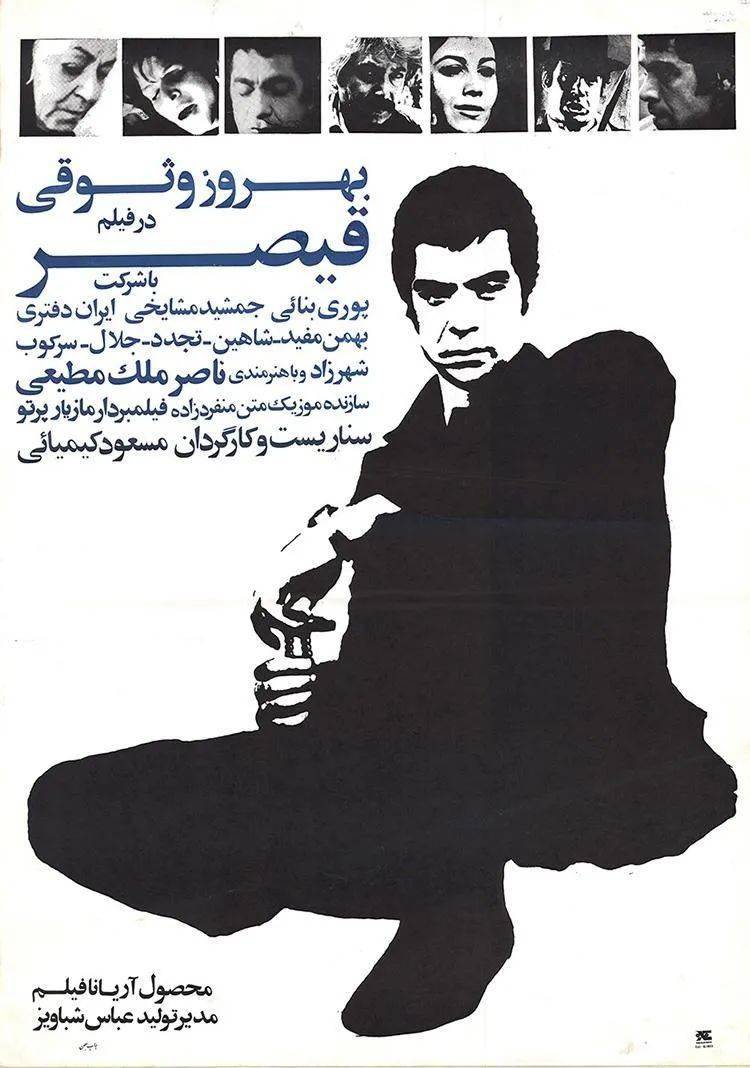

对于伊朗新浪潮导演而言,浪漫化描写贫穷是令人憎恶的,这就是为什么,伊朗新浪潮所描绘的乡村大多令人痛苦而绝望,充满了暴力与愚昧的人们,“奶牛”是一个象征,在它身上凝结着维持着日常的幻想之物;《奶牛》的结尾如同卡夫卡的《变形记》,随着哈桑的发疯,在众人的目光之下,他真的从一个人变成了一头牛:被捆绑,抽打,最终跌落悬崖而死。而在马苏德·卡米埃的《恺撒》中,塑造了一个身着西装,独行侠客式的年轻人,他由于两个姐姐的死而被逼迫走上复仇之路,在他的话语中充满了对社会不公的不满,与此同时,这一部优秀的电影也因为对暴力的直接呈现而著称。

伊朗是一个对电影审查相当严苛的国家,早在创作相对“自由”的巴列维时期,这些以大胆,激进呈现社会问题著称的影片遭到审查机构的禁映或修改,而随着1979年“革命”的爆发以及霍梅尼:“不要东方,不要西方,只要。”的呼声之中,伊朗的第一波新浪潮电影运动也走到了尽头,“新浪潮”导演不得不夹缝中生存,甚至拍摄主流商业片或者主旋律性质的电影,例如梅赫朱伊2013年的“新作”《风水大赢家》,就是一部主旋律性质的喜剧电影,imdb评分只有4.8。而接下来的“第二次浪潮”以及蔓延至今的“第三轮浪潮”,则是为人们所熟知的阿巴斯·基亚罗斯塔米,阿斯哈·法哈蒂,以及贾法·帕纳西。有必要注意一下的是,在阿斯哈·法哈蒂的《推销员》中,同样致敬了《奶牛》这部影片。

无论是“电影浪潮”还是艺术史上的各式“流派”,“思潮”,大体能分为两类:一类如同60年代的新浪潮,左岸派,具有较为明确的艺术纲领,艺术主张的创作者的总称,相对来讲联系密切;而另外一方面,则是不自觉的,来自于理论家批评家在回顾电影史(艺术史)时对于某一时期具有相似风格的创作者的总称。

诞生于1920s前后的“历史先锋派”或者说“欧洲先锋主义”正是后一种。它并不存在,准确地说,是若干诞生于一战之后的电影运动的总称,与同时期苏联“蒙太奇学派”共同成为电影史上最早出现的两个“电影流派”。

此时,距离格里菲斯“实验性地”打破单一镜头,单一时空并不久。电影媒介本身仍然具有较强的吸引力,尚未完全朝向叙事导向。在这种状况之下,现代主义浪潮在传统的绘画,文学之后,终于开始注意到电影这一新生媒介;也催生了早期电影理论的诞生。但这一时期的电影理论更多是预言性的,例如未来主义者卡努杜将电影称作“第七艺术”,将导演称作“银幕形象的幻视者”等等。

法国的“印象主义电影”构成了“先锋派”的第一个高潮,这一词首先由著名的法国电影资料馆负责人亨利·朗格卢瓦使用,作为对阿贝尔·冈斯,马塞尔·莱赫比耶,谢尔曼·杜拉克等等学院派导演的总称。

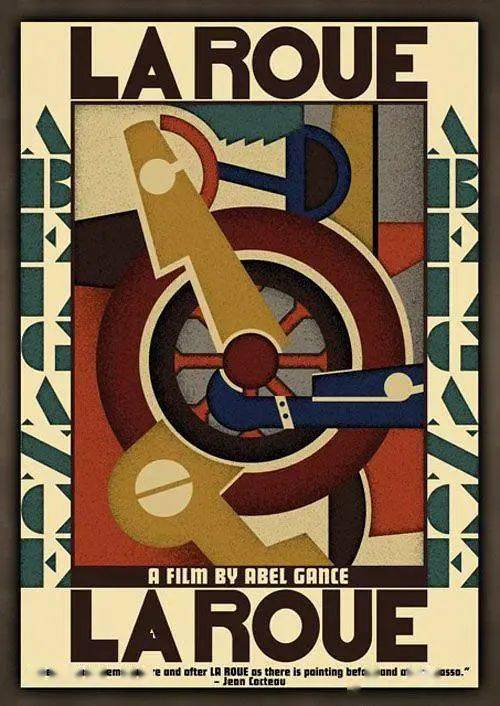

这一运动在一定程度上受到了一战后在法国上映的美国电影的影响,这些电影凭借相对娴熟的叙事技巧与情绪操控取得票房的胜利,而对于阿贝尔·冈斯,莱赫比耶而言,电影的画面感以及运动特质才是真正重要的方面,正如“印象派”来自于莫奈,德加等艺术家的绘画。在冈斯的《铁路的白蔷薇》(直译:《车轮》)中,反复呈现火车车轮的高速运动,并与人物叠化;象征循环往复的命运轮回,而影片时长同样长达418分钟。

4年后的《拿破仑传》更是冈斯的野心之作,也是电影史上第一次创造出“宽银幕”的影片——必须通过三块银幕的拼接才能播放,对于“狂人”冈斯而言,这些只不过是“史诗的序幕”而已。这部影片依然沿用了冈斯的“主观视角”,创造了炮弹,雪球的主观视角,而在拍摄拿破仑仓皇而逃时,冈斯让摄影师穿着溜冰鞋,从悬崖扔下摄影机。但法国印象派的制作成本过高,加之有声电影在20年代后期发展最终导致衰落。

印象派同样促成了电影评论,电影理论的兴起。无数电影杂志,电影俱乐部在此时开始兴起;其中,Le Film杂志主编路易·德吕克被认为是第一位影评人,其发明的名词“上镜头性”(Photogenie)则在20世纪20年代风靡电影界,而这个词如今则近乎变为了人们常说的“电影感”。

和爱森斯坦,让·爱普斯坦类似,德吕克在电影理论家,影评人之外的另一个身份是电影创作者,拍摄《流》,《狂热》等影片,这一点界定了此时电影浪潮的主要特征——与创作密不可分。德吕克拒绝了未来主义者卡努杜过于浪漫,模糊的,带有精英主义色彩的主张,“上镜头性”更强调影像的质朴,在德吕克那里,电影是一项群众化的艺术。

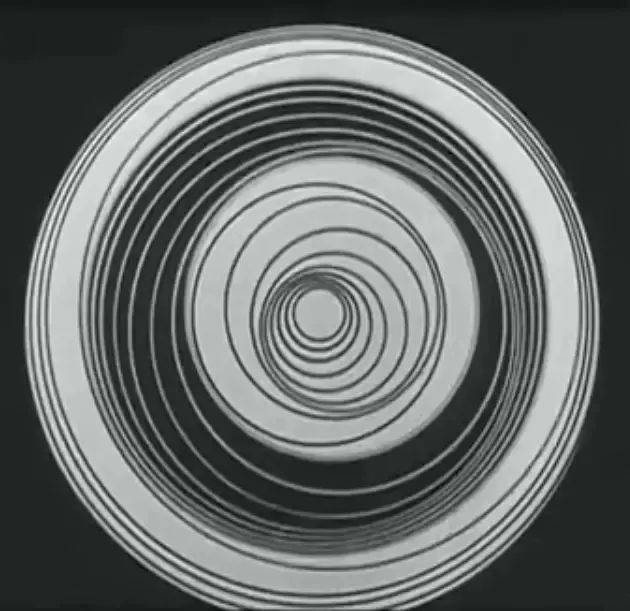

与印象派同时期的先锋派电影几乎可大致分为两种截然相反的特征:一方面如同立体主义,以及“纯电影”,例如《纯电影的5分钟》,《机械芭蕾》在图形,机械性层面进行探索,试图消除所有的叙事和情感,达到一种纯粹的理性,抽象;另一方面则如同超现实主义,达达主义的短片,例如布努埃尔和达利合作的《一条安达鲁狗》,《黄金时代》;在对于荒诞,挑战感官极限的场面中解构理性,将影像返还给无意识。这类影片具有很强的狂欢性质,犹如超现实主义诗人的自动书写或者沙龙,酒会中的“精美尸首游戏”。[1]

近些年来,随着创投,资方的增加,以及制片成本的降低;我们大家可以在青年导演的作品中看到慢慢的变多的个人书写与地域特征,甚至有些影片开始在国外收获一定的关注度,例如顾晓刚的《春江水暖》以及毕赣的《地球最后的夜晚》。未来的青年导演是否将掀起一股全新的“浪潮”?导演帮将和大家一起拭目以待。

[1]“自动书写”由超现实主义者安德烈·布勒东提出,是一种不依赖于人的理性的自动写作,排除了任何思考和文学创作的规则。而“精美尸首”则是1925年,超现实主义者的即兴写作游戏,一个参加游戏的人在纸上写下一个短语,将纸折起来,遮盖住这个短语,然后把纸传给下一位参加游戏的人。第一轮过后,有了这样一句诗:精致的尸体将要喝新葡萄酒(The exquisite corpse shall drink the new wine),从此游戏就以该句的主语命名。